Carl Sagan los llama demonios; yo prefiero hablar de diablesas. No se trata de una cuestión de sexo. El diablo se ha instalado en el subconsciente colectivo de las sociedades judeocristianas como un ser maligno y desagradable físicamente, mientras que las diablesas parece que aúnan perversidad y un gran atractivo y poder de seducción. Por eso, creo que su imagen se acerca más a lo que ofrece la pseudociencia: el acceso a un conocimiento mágico que no exige estudio ni perseverancia, que está al alcance de cualquiera que sea capaz de leer cuatro libros, y que conlleva, en muchos casos, fama y dinero fácil. ¡Cuánto más cómodo y rentable que esforzarse en sacar adelante una carrera, hacer cursos de especialización, doctorados…! Nada de eso hace falta para ser un experto en lo paranormal. De ahí que haya tantos. Aunque lo que sí hace falta es ser de un talante especial, porque la pseudociencia mata. Así, como suena.

A ella, le debemos, por ejemplo, la temprana desaparición de Peter Sellers, que se puso en manos de los cirujanos psíquicos, unos estafadores que dicen efectuar intervenciones quirúrgicas sin anestesia y sin dejar cicatriz, y renunció a una operación a corazón abierto que podía haberle salvado la vida; también es obra suya que, cada año, decenas de personas ingresen en los servicios de Urgencias de los hospitales españoles aquejadas de coma diabético tras haber abandonado el tratamiento con insulina por recomendación del curandero de turno; que haya pacientes de cáncer que dejen a un lado las terapias convencionales y confíen en pócimas homeopáticas o en unas bolas metidas bajo la almohada, tal y como se recomienda en algunas revistas esotéricas; que familias enteras queden destrozadas tras denunciar alguno de sus miembros abusos sexuales infantiles cuya única prueba es que la presunta víctima los ha recordado bajo hipnosis… A la pseudociencia, le debemos todo esto y mucho más. Ahí están los miles de millones de pesetas que todos los años estafan los futurólogos con total impunidad; las empresas que seleccionan personal no de acuerdo con sus aptitudes, sino siguiendo los dictados de astrólogos o grafólogos; la curiosidad malograda de miles de jóvenes que caen en las garras de mercaderes de misterios que ofrecen explicaciones simplistas y falsas de la realidad; las ingentes cantidades de dinero que algunos gobiernos han tirado y tiran a la basura en investigaciones fantásticas incontroladas y que podían haberse destinado a otros fines socialmente rentables.

Seguramente, ustedes son gente seria y no creen en demonios ni en nada que se les parezca. Pero si miran a su alrededor, si preguntan a sus vecinos, amigos y familiares, se toparán con otra realidad: el 46% de los españoles consulta habitualmente el horóscopo -entre ellos, Joaquín Almunia, secretario general del PSOE-; el 37% considera que los ovnis son naves extraterrestres; el 32% está convencido de que hay espíritus que conviven entre nosotros; el 23% cree en la reencarnación y un 15% de la población recurre a curanderos cuando tiene algún problema de salud. En resumen, gran parte de nuestros conciudadanos tiene alguna creencia esotérica y las dos principales revistas ocultistas del país venden más de 50.000 ejemplares mensuales. Quizás a ustedes no, sin embargo, a mí estas cifras me demuestran que, por lo menos en lo que se refiere a la población en general, la pseudociencia avanza con paso firme. Habrá a quien esto dé igual, pero lo cierto es que, como ya he dicho antes, la pseudociencia es perjudicial no sólo para quien cree en ella, sino a la larga para la sociedad en su conjunto.

La nuestra, como apunta Richard P. Feynman en su libro Qué significa todo eso, [1] es «una era científica. Si ustedes entienden por una era científica una era en la que la ciencia se está desarrollando rápidamente y avanzando a la mayor velocidad posible, entonces éste es definitivamente una era científica». Entonces, ¿cómo se explica el auge de la pseudociencia?, ¿por qué la ciudadanía cae tan ingenuamente en las garras de pícaros y estafadores, de personajes que en nada se diferencian de los buhoneros del salvaje Oeste? A mi juicio, el trípode que ha fallado, y que todavía cojea, es el compuesto por científicos, educadores y periodistas, tres patas del taburete de la alfabetización científica que, sin embargo, bien sea por acción o por inacción, han propiciado, hasta cierto punto, la irracionalidad campante en el mundo desarrollado de finales del segundo milenio.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la comunidad científica vivía en nuestro país de espaldas a la población que financia la investigación a través de sus impuestos. Permanecía encerrada en sus laboratorios y renunciaba a la divulgación, ya que consideraba que hacer comprensible el resultado de su trabajo a los mortales sin aptitudes científicas no formaba parte de su labor. Popularizar la ciencia era algo secundario; conllevaba un estigma. Puede que a algunos les parezca increíble, pero todavía recuerdo como en su época, y no hace mucho de ello, Cosmos, la magnífica serie obra del fallecido Sagan, suscitó recelos entre algunos científicos que llegaban a acusar a su autor de banalizar la ciencia, de convertirla en espectáculo. Craso error: una cosa es practicar la ciencia y otra, muy diferente, divulgarla de manera efectiva. ¿Por qué ese rechazo a que, quien sabe, empaquete la ciencia con papel y cintas de colores para que atraiga la atención del gran público?

A principios de 1999, Michael Crichton -médico y antropólogo, pero, sobre todo, conocido autor de best sellers-, durante su intervención en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), pedía a los científicos que abandonen su torre de marfil y presenten la ciencia de forma comprensible. «Es tiempo de que asuman el poder, hagan frente a su responsabilidad y entreguen su conocimiento al mundo que los aguarda», reclamaba el autor de Parque Jurásico. Nada nuevo. Ya en 1923 lo dijo el periodista norteamericano Henry Louis Mencken:

Hace mucho menos de un siglo, cualquier hombre dotado de sentido común y de suficiente instrucción podía entender todos los conceptos que se empleaban habitualmente en el ámbito de las ciencias físicas e incluso la mayoría de los que se empleaban en el de las ciencias especulativas. En el campo de la medicina, por ejemplo, no había nada que escapara a la comprensión del profano medianamente inteligente. Pero en los últimos tiempos se ha producido un cambio, con gran perjuicio para el respeto popular de la cultura. Sucede demasiado a menudo que, cuando el médico moderno trata de explicarle al paciente lo que le ocurre, no consigue verter la explicación en términos que estén al alcance de su entendimiento. Cuando el enfermo es relativamente sagaz, acepta de buen grado su falta de idoneidad y se conforma con lo que alcanza a captar. Pero lamentablemente este tipo de sagacidad es bastante escaso en el mundo y está circunscrito, en verdad, a los dueños de lo que se ha dado en llamar una mentalidad científica, o sea una minoría ínfima. Al trasponer los límites de su comprensión, el hombre común deduce instantáneamente que lo que no entiende es sencillamente absurdo.

Esto es lo que explica la actual popularidad de imposturas tales como la osteopatía, la quiropraxia y la Iglesia de Cristo Científico. [2]

Resulta triste comprobar lo poco que han cambiado algunas cosas en más de setenta años. Han cambiado poco y a peor, porque la ciencia se ha hiperespecializado hasta tal punto que, en estos momentos, las dificultades para comunicarse adecuadamente no sólo existen entre el científico y el no-científico, sino que se dan entre los propios hombres de ciencia. Y éste es un error que nos puede pasar factura, si no nos la está pasando ya, en forma de incomprensión, de desconocimiento popular del trabajo de los científicos y de no exigencia a los poderes públicos por parte de la ciudadanía en general de que apueste por la investigación para no perder el tren del futuro. Resulta muy difícil convencer al contribuyente de que hay que destinar más dinero a algo que no sabe para qué sirve, que ni siquiera sabe si sirve, que no entiende… y de lo que desconfía.

Pero el científico no ha de limitarse a explicar al público qué es y cómo funciona la ciencia, y a dar cuenta del resultado de sus trabajos. Debe involucrarse también en la delimitación y crítica de la no-ciencia. Sé que hay muchos investigadores que consideran que eso es una pérdida de tiempo, que la lucha contra la superstición conlleva transmutarse en una especie de Quijote en permanente batalla con los molinos de viento de la irracionalidad. Para quienes así piensan, combatir la pseudociencia es malgastar un tiempo precioso en algo improductivo. Se confunden. Divulgadores, pensadores y científicos como Isaac Asimov, Mario Bunge, Richard P. Feynman, Martin Gardner, Stephen Jay Gould y el citado Sagan comprendieron hace años que enfrentarse al pseudoconocimiento es algo en lo que nos va el futuro.

Si hay algo productivo, es sacar a la gente de su error; si hay algo productivo, es llamar a las cosas por su nombre. Como decía el periodista científico Mario Bohoslavsky, en la denuncia de la superchería nos jugamos los millones de años transcurridos desde Lucy hasta Stephen Hawking, desde la huella del homínido que caminó por Olduvai hasta la que Neil Armstrong dejó en el Mar de la Tranquilidad, en la Luna, el 21 de julio de 1969. Si la pseudociencia sigue avanzando, si el pensamiento acrítico acaba por instalarse en nuestra sociedad, cualquier locura es posible, cualquier Hitler puede aparecer a la vuelta de la esquina. Fíjense en lo que ha ocurrido en los Balcanes, donde los ultranacionalismos fanáticos, en la búsqueda de su Arcadia feliz, han provocado un derramamiento de sangre sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Además, «cuando los sueños se vuelven más importantes que la realidad, uno deja de viajar, construir, crear…». La frase no es mía, es de Vina, un personaje de uno de los episodios originales de la serie Star trek que resume así la apatía en la que se ha sumido una especie alienígena que, con la mente, hace realidad sus deseos. [3] Las píldoras milagrosas, las medicinas cuasimágicas, los extraterrestres salvadores, el futuro escrito en las estrellas… Todo esto se traduce en la falta de necesidad de actuar y hace que bajemos hasta límites infrahumanos nuestra capacidad de análisis escéptico, con los peligros que ello conlleva para la democracia. Se empieza por creer a cualquier mercachifle que vende amuletos de ángeles o lee la fortuna y se acaba siguiendo a un fanático que nos lleva al más inhumano de los regímenes, que recrea la historia a su gusto sin que nosotros, con el cerebro abotargado y el pensamiento crítico atrofiado, seamos capaces de rebelarnos.

El texto de Mencken sobre el carácter críptico del saber científico es de tanta actualidad como el discurso que Thomas Henry Huxley pronunció en 1880 con motivo de la inauguración del Colegio Universitario de Sir Josiah Mason, en Birmingham. La intervención de Huxley constituyó una reivindicación de la formación integral, tanto literaria como científica. Pero seguro que lo que tenía en mente el pensador inglés no era esa sucesión de fórmulas y principios que algunos hemos sufrido en la escuela, el instituto y la universidad, ni que se mutile la curiosidad humana hasta el extremo de que, después de los primeros años de educación, los porqués desaparecen de las aulas. Por un lado, se enseña la ciencia como una sucesión de hechos, sin enmarcarlos en su historia, sin exponer el proceso, sino yendo directamente a los resultados, quizá porque son, a fin de cuentas, lo que va a servir al alumno en el futuro para su vida laboral. Por otro, los estudiantes no preguntan y engullen todo lo que dice el profesor como si fuera la palabra de Dios, cuando precisamente preguntar el porqué de las cosas es lo que hace avanzar nuestro conocimiento. Esa ignorancia del método y esa actitud pasiva ante la multitud de información que se recibe, ese no poner nada en cuestión, son terreno abonado para el avance de la pseudociencia y la superstición en lo más valioso que tiene una sociedad, su juventud.

Permítanme que les cuente algo que me ocurrió en mis tiempos de estudiante. En la Universidad de Deusto, a principios de los años 80, daba Historia del Arte a los alumnos del primer curso de Geografía e Historia un jesuita que, en ciertas muestras de arte rupestre, no veía más que falos y vaginas, para chanza del centenar largo de adolescentes que asistíamos a sus clases. Avanzado el curso, nos propuso la realización de trabajos y la subsiguiente exposición de los mismos, y uno de los temas que aceptó fue el de las llamadas piedras de Ica. En breve, se trata de unas piedras grabadas, propiedad de un médico peruano, en las que aparecen hombres y dinosaurios, y que popularizó en España el ufólogo Juan José Benítez, el mismo que ahora dice que habla con Dios y que la Virgen María era nacionalista. Pero vayamos al grano. Las piedras de Ica son, según su dueño, el vestigio de una desaparecida civilización prehumana, coetánea de los grandes saurios.

Pues bien, basándose en los disparates del médico peruano, una compañera estructuró un discurso en el que en ningún momento dudó de la autenticidad de las citadas piedras. Todo lo contrario. Una vez que lo expuso en público, ante la condescendencia de la autora y del propio profesor, asumí que, en el debate, lo primero que había que hacer era cuestionar la autenticidad de tales vestigios sin ningún tipo miramientos. Así lo hice, recurriendo al, por aquel entonces escaso, material documental que existía sobre el asunto y a mis, también más bien escasos, conocimientos sobre el mismo. La primera parte del debate fue intensa y conseguí mi objetivo: que quedara claro que lo que se había dicho desde el estrado distaba de ser una verdad científica. Y seguí sacando a relucir los puntos débiles de la historia de las piedras de Ica durante la segunda jornada de debate, contraviniendo las indicaciones del profesor, quien me había interceptado a las puertas de clase para pedirme que moderara mis críticas, que conocía al doctor dueño de las piedras y que eran amigos. Podía haberme callado, pero me inquietó que futuros profesores de enseñanzas medias fueran expuestos sin ningún tipo de protección a afirmaciones totalmente pseudocientíficas; aunque tan sorprendente como eso es lo que yo recuerdo como una actitud pasiva de la mayoría de mis compañeros, que no asaetearon a preguntas a alguien que decía que existen pruebas de que el hombre convivió con los grandes saurios. Me gustaría pensar que fue porque lo consideraban un disparate, pero no estoy seguro de ello.

Como alguno de mis compañeros de universidad, multitud de jóvenes caen cada año seducidos por las imposturas, por los charlatanes: no en vano, éstos dan una visión maravillosista de la realidad que, inexplicablemente, no ha merecido hasta ahora la debida atención por parte de los educadores. Y digo inexplicablemente porque existen experiencias que demuestran que la aproximación académica a la pseudociencia -no la aproximación al estilo del citado jesuita, por supuesto- tiene unos efectos indudablemente beneficiosos entre los estudiantes, a muchos de ellos les sirve como una especie de vacuna.

Hay, al menos, tres formas de acercarse a lo paranormal en las aulas: mediante ejercicios didácticos que permitan al alumno comprobar en vivo y en directo la fiabilidad de los postulados de alguna pseudociencia -los centrados en la astrología son los más probados-, a través charlas de expertos que diseccionen con claridad un asunto para luego someterlo a debate y, por último, animando a los alumnos interesados a elaborar trabajos realmente objetivos -consultando bibliografía pro y contra sus creencias, y a defensores y detractores de la materia en cuestión-. Desde mi punto de vista, desechar de principio el tratamiento de cualquier asunto nebuloso en clase por considerarlo una tontería es un error y no sirve sino para alimentar la falsa leyenda de que existe una denominada ciencia oficial que rehuye la realidad paranormal.

Además, desde una perspectiva utilitarista, abrir las aulas al análisis crítico de la pseudociencia es también una manera de enseñar ciencia, lo mismo que desenmascararla en los medios de comunicación o en libros. Porque demostrar que la parapsicología, la ufología, la astrología, la grafología y todas las logías que ustedes quieran no son más que creencias sin fundamento científico exige ir más allá de decir que tal o cual cosa es un disparate; hay que dar argumentos. Así, sacar a relucir los puntos débiles de la astrología requiere contraponer a sus mágicos postulados fundamentos de astronomía, física, estadística…; diseccionar la homeopatía conlleva poner en el otro platillo de la balanza química y biología; excavar en la arqueología fantástica exige echar mano de la historia, la geología, el arte… Con lo que se demuestra que la buena crítica de la pseudociencia tiene un valor añadido: va acompañada inexorablemente de divulgación de la ciencia y puede servir para atraer a los jóvenes al auténtico conocimiento. Bien claro lo ha dicho Martin Gardner: «Una de las mejores maneras de aprender algo sobre cualquier rama de la ciencia es descubrir en qué se equivocan sus chiflados». [4]

De todos modos, aunque el papel de los profesionales de la ciencia y la educación es importante, su trabajo podría caer en saco roto si la tercera pata del taburete cojeara, como ha ocurrido hasta ahora. Me refiero a los periodistas, que hemos fallado estrepitosamente a la sociedad en la lucha contra la pseudociencia; es más, hemos sido, y somos todavía, los principales transmisores de supersticiones y disparates. No hay cadena de televisión, emisora de radio o periódico sin horóscopo -algunos tienen hasta varios-, y los brujos se prodigan más en los medios audiovisuales que los científicos. Cierto es que de unos años a esta parte, desde finales de los 80, los asuntos denominados paranormales se abordan en los medios audiovisuales, además de desde la perspectiva del creyente, a través de debates en los que se enfrentan las opiniones de los defensores de lo paranormal y de quienes abogan por la racionalidad. Pero éste es un paso del todo insuficiente. Supone, en el mejor de los casos, equiparar en respetabilidad y credibilidad al fabricante de paradojas de turno con quien denuncia sus abusos, poner a la misma altura, por ejemplo, a un ufólogo que mantiene que el transistor es un invento que se basa en tecnología alienígena con un físico de la NASA cuyas aportaciones fueron decisivas para el éxito de la misión que hace treinta años llevó al hombre a la Luna.

Algunos profesionales de la comunicación conocen el mundo de la ciencia -por desgracia, el periodismo especializado es todavía en España una rara avis-, otros muchos no; pero todos contamos con los medios adecuados para llegar al gran público. El problema estriba en que todavía son demasiados los periodistas que suspenden el juicio crítico ante las afirmaciones sorprendentes y no aplican la misma vara de medir a la hora de contrastar afirmaciones provenientes, por ejemplo, de un político o de un científico que de un apóstol de cualquier misterio. Curiosamente, los engañabobos gozan en la prensa de una especie de bula, y es habitual que sean objeto de un tratamiento amable.

«Una norma elemental de cualquier periódico riguroso consiste en hablar con todas las partes implicadas en un acontecimiento informativo. Puede ocurrir que no se consiga, pero al menos debe intentarse. Un periodista no ha de permitir que se le quede un palo sin tocar», sentencia Álex Grijelmo en su libro El estilo del periodista. [5] Esta norma elemental es, sin embargo, sistemáticamente vulnerada por la mayor parte de los profesionales cuando se enfrentan a las afirmaciones de lo paranormal. Un periodista puede pasarse horas e incluso días al teléfono para intentar contrastar los datos que han llegado a su conocimiento sobre una posible noticia del ámbito económico, político, cultural… Sin embargo, cuando se trata de platillos volantes, reliquias, medicinas alternativas o poderes paranormales, ese mismo profesional puede suspender su espíritu crítico para convertirse en un mero transmisor de lo que le comunica la fuente, sin más, sin preguntarse nada ni consultar con terceros. Esta actitud, inadmisible en otros campos informativos, es una de las principales características de la información sobre lo paranormal que se ofrece en los medios de comunicación de masas. Y es algo que ha de cambiar para beneficio del público, que tiene derecho a una información fidedigna y no basada en rumores o mentiras, y del periodismo, que incurre en el descrédito cuando se hace eco acríticamente de bulos, rumores o simples mentiras.

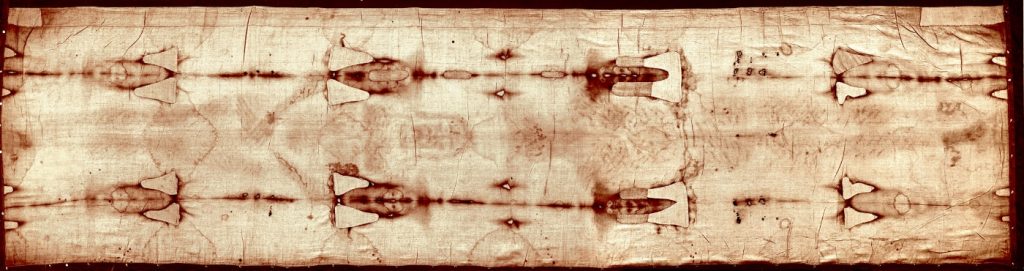

Más grave que esa actitud acrítica, aunque no tan habitual, es la manipulación consciente de los hechos, la tergiversación de la realidad para alimentar un mito incluso después de que haya sido desenmascarado por la ciencia. Si hay un ejemplo de ello, un ejemplo cuya pervivencia tendrán oportunidad de comprobar ustedes mismos el año que viene, es el de la llamada sábana santa, la tela guardada en Turín que, según la tradición, habría envuelto el cuerpo de Jesucristo y sería, según los fabricantes de misterios, la prueba física de su resurrección.

Se han dicho muchas mentiras acerca de este lienzo, quizá la más descarada de todas es la de que, a finales de los años 70, lo estudio la NASA. En realidad, ese estudio, en el que se habría demostrado la tridimensionalidad de la imagen del lienzo, lo hizo un grupo de creyentes relacionado con la religiosa Hermandad del Santo Sudario del que formaban parte, a título particular, algunas personas vinculadas a la NASA, y del que fue expulsado Walter McCrone, uno de los más reputados microanalistas forenses del mundo, tras anunciar que lo que parece sangre es, en realidad, pintura. A pesar de todo esto, seguramente ustedes volverán a escuchar que la NASA ha estudiado la sábana santa -mentira- y que la supuesta reliquia ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas que han confirmado su autenticidad -otra mentira-. Esto segundo quizá lo hayan leído en un periódico de ámbito nacional, Abc.. Permítanme que ahonde en lo que considero una muestra de antiperiodismo, en tanto en cuanto es un ejemplo reciente de lo que nos espera cuando la falsa reliquia vuelva a ser exhibida públicamente.

«Dos científicas israelíes confirman que el santo sudario procede de Jerusalén», rezaba el 18 de junio de 1999 un titular de la sección de Sociedad de Abc. [6] Según el texto, dos investigadoras de la Universidad Hebrea habían hallado en la tela «restos de polen de flores de la Gundelia, planta que sólo crece en las colinas de Judea». Hasta aquí, nada sorprendente. Cada dos por tres, aparecen sindonólogos que afirman haber hecho fabulosos hallazgos en la pieza de lino. Ahora bien, lo que hace de este artículo merecedor de un suspenso periodístico es que el autor toma como excusa el estudio palinológico para referirse al sudario de Turín como «el santo manto que envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión», la misma sábana «en la que fue envuelto sobre la piedra de la unción después de ser lavado» y una reliquia que ha sido sometida a «más de mil investigaciones científicas», dejando bien claro que el estudio del que se hace eco el artículo refuerza «la tesis cada vez menos discutida de la Iglesia Católica y de la mayoría de historiadores y científicos acerca de la autenticidad del santo sudario».

Todas estas afirmaciones son falsas y parten del periodista -no de las autoras del estudio sobre el polen-, que, curiosamente, ni siquiera cita de refilón el único estudio científico concluyente realizado sobre la presunta reliquia: el análisis del carbono 14 que llevaron a cabo laboratorios de Oxford, Arizona y Zúrich, según el cual el lienzo data del siglo XIV. El informe fue publicado, bajo la autoría de una veintena de científicos, en Nature hace ya diez años y nadie lo ha refutado. El artículo de Abc es un ejemplo de cómo en nuestro país se sigue alimentando la falsa leyenda de la sábana santa desde la prensa. Porque el análisis del radiocarbono, al igual que otros que demuestran que el sudario de Turín es una obra pictórica y no un objeto de origen milagroso, es sistemáticamente ignorado por la denominada prensa seria o citado a título meramente anecdótico, tal como pudimos comprobar durante la última ostensión, entre el 14 de abril y el 18 de junio de 1998. ¿Por qué? Sinceramente, lo ignoro; aunque sospecho que algo pesará que la cristiana sea la religión dominante en España y que haya mucha gente que, erróneamente, considera que poner en tela de juicio la autenticidad de la sábana santa supone un ataque al credo católico.

Pero volvamos a lo que es la tarea de todo periodista: comprobar los hechos antes de divulgarlos. ¿Existen fuentes fiables a las que pueda recurrir un profesional de la información en su trabajo diario cuando se enfrenta a lo denominado paranormal? Sí. Obviamente, el periodista debe ser consciente de que toda información procedente de ufólogos, parapsicólogos, médicos alternativos, adivinos, periodistas especializados… ha de ser puesta en cuarentena. Lo mejor en cuanto una noticia huela a chamusquina es recurrir al responsable de museo de ciencia más cercano -por fortuna, este tipo de instituciones se está multiplicando por la geografía española-, a la Universidad y a ARP – Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, entidad que reúne a escépticos conocedores de la mayoría de las pseudociencias. ARP, además de tener entre sus miembros a científicos, divulgadores y educadores, cuenta con una amplia agenda de contactos en todo el mundo y una experiencia de casi tres lustros en la contrastación de información en tiempo real, cuando el platillo volante de turno aparece en el cielo a media tarde y hay que luchar contra el reloj para intentar aclarar el suceso antes de que las rotativas empiecen a engullir papel.

En los últimos años, me he enfrentado en tres ocasiones al ovni de las cinco de la tarde. Y las tres con éxito, pero no porque yo sea muy listo, sino porque simplemente aplique el mismo criterio que aplico cuando en la cotidianidad del periodismo tengo que cubrir a otras noticias; es decir, porque me molesté en comprobar todas las posibles aplicaciones antes de hablar de un ovni. También -todo hay que decirlo-, tuve suerte: di con las personas oportunas en un tiempo record. Lo que demuestra que la agenda del periodista es importante. Me explico.

La segunda ocasión que me encaré a un platillo volante en tiempo real coincidió con la apertura del II Congreso Nacional sobre Pseudociencias, que se celebró en el Planetario de Pamplona en noviembre de 1995. Por la mañana, durante la rueda de prensa de presentación de las jornadas, una reportera preguntó: «¿Qué pueden hacer los periodistas cuando, en su trabajo habitual, se topan con un suceso aparentemente paranormal?». La respuesta que recibió fue que tenía que sopesar todas las posibilidades alternativas antes de darlo por inexplicado. Pues bien, esa misma tarde, a sólo dos horas de la inauguración del congreso, un ovni se hizo visible sobre Pamplona.

Era para pensar en una conspiración interplanetaria para dejarnos a los escépticos en ridículo, ¿verdad? Bueno, fue una ración de nuestra propia medicina. Contra el reloj, la periodista Victoria Toro, el astrofísico Javier Armentia y yo nos pusimos a buscar no la posible explicación, que la intuimos desde el primer momento, sino los datos concretos, las pruebas que dejaran bien claro que lo que flotaba sobre la ciudad no era nada desconocido, sino un globo estratosférico de grandes dimensiones. Lo conseguimos e hicimos pública una nota de prensa con todos los datos antes de dos horas, además de haber sacado varias fotografías que demostraban que aquello era un globo. Sinceramente, no creo que seamos más listos que nadie: la clave estriba en no creerse nada porque sí -poner en cuarentena cualquier dato no verificado por nosotros mismos-, utilizar la experiencia previa, saber a quién llamar en cada momento y, sobre todo, si no hemos podido confirmar nada de nada, recurrir a la cautela.

Esto último es, quizá, lo más complicado en los medios de comunicación, donde cuenta la celeridad ante todo. Sin embargo, podemos pagar muy caro, demasiado, no confirmar las cosas y dejarnos llevar por el entusiasmo, por la intuición o por las prisas. Podemos perder credibilidad, que es nuestro principal activo ante unos lectores que, como ha revelado un reciente estudio de la Asociación Americana de Editores de Periódicos (ASNE), prefieren que los periodistas hagamos bien nuestro trabajo a que lo hagamos los primeros, que publiquemos hechos debidamente verificados a que demos exclusivas. Como dice uno de los lectores consultados por la ASNE, «muy pocas cosas son tan urgentes como para impedir a los periodistas que verifiquen una historia. Comprendo el deseo de ser el número uno, pero no hay nada que justifique el no ser riguroso». [7] Lo que nos exige el público no es más que profesionalidad. Obviamente, todos ustedes tienen en mente el caso del niño hondureño que ha tomado el pelo a media prensa mundial con su ficticia odisea panamericana a la búsqueda de su padre. Es un buen ejemplo, pero, como está alejado del asunto de esta charla, voy a recurrir a otro, a una noticia que el pasado 18 de junio fue la apertura de dos periódicos de ámbito nacional y de la que televisión y radio se hicieron amplio eco. No era para menos.

«La clonación humana ha empezado», sentenciaba La Razón en una portada compuesta por dieciséis reproducciones de un mismo rostro; «Científicos de EE UU logran clonar un embrión humano», advertía Diario 16 en su primera. Ambos periódicos contaban, más o menos, la misma historia: que, según el rotativo británico The Daily Mail, una empresa norteamericana había utilizado «métodos idénticos a los que permitieron el nacimiento de Dolly» para «llevar a cabo la primera clonación de un embrión humano»; [8] que había recurrido a un óvulo de una vaca al que se le había extraído el núcleo y a una célula procedente de la mejilla de uno de los investigadores, y que el producto del experimento había sido incinerado cuando alcanzó las 400 células, a los doce días. La noticia fue recogida con profusión de comentarios por la radio y la televisión, hubo editoriales en la prensa y hasta un artículo de opinión de un sesudo filósofo que apuntaba la posibilidad de un híbrido hombre-vaca.

Un día después, el diario francés Libération descubría que la historia había sido inventada por The Daily Mail, y, al día siguiente, La Vanguardia se hacía eco del escándalo. La fotografía que había respaldado la información original databa de siete meses antes, y era de un cultivo celular y no de un embrión humano. Obviamente, en este caso, los que fallaron volvieron a ser los periodistas. Se dejaron llevar por lo publicado por otros colegas, sin tener en cuenta siquiera que la fuente original era un diario sensacionalista -es decir, nada fiable-, sin dedicar el tiempo necesario para comprobar que la información ya había sido desmentida parcialmente por The New York Times días antes, y llegando a reconocer uno de los rotativos españoles que no había podido entrar en contacto con la empresa implicada para verificar los hechos, aunque ésta siempre había negado que persiguiese la clonación humana. [9]

De historias como ésta, no hay ningún medio libre; pero eso no nos debe consolar. La publicación de noticias falsas, de falsa ciencia, cual es el caso del clon humano, supone un duro golpe para la credibilidad de los medios y revela la necesidad de extremar los controles cuando de hechos sensacionales se trata, y que no sólo fallamos al aproximarnos a la pseudociencia.

Vistas estas muestras de errores periodísticos -a mi juicio, graves-, nos quedaría por explorar, muy brevemente, un segundo frente dentro de los medios de comunicación: el de los periodistas especializados. Si a la laxitud de controles que se da en los medios respecto a las afirmaciones pseudocientíficas, se añade que la mayoría de los informadores científicos piensa que ocuparse de la pseudociencia, aunque sea en tono crítico, supone rebajarse, nos encontramos con que la pata periodística cojea ostensiblemente cuando se trata de poner en su sitio a la falsa ciencia. Por ello, si hay algo también urgente, es concienciar a este colectivo de que la denuncia de la pseudociencia forma parte de la divulgación científica -que, además de su carácter terapéutico, sirve para transmitir conocimiento- y que cerrar los ojos ante la superchería ni acaba con ella ni impide que encuentre nichos en los medios audiovisuales y escritos desde los que analfabetizar a la población y predicar la desconfianza hacia el método científico y la indagación racional.

Contamos, hoy en día, con más medios que nunca para contrastar la información, para dar con hechos susceptibles de atraer al público sin recurrir a ningún tipo de magia, para presentar las noticias de forma atractiva y para llegar a millones de lectores. Y con una red informática mundial que nos puede servir para entrar en contacto con expertos de cualquier rincón del mundo a la hora de verificar la realidad de ciertas afirmaciones. Para que se hagan una idea, sólo en Internet, hay más de un centenar de fuentes totalmente fiables sobre pseudociencia, de lugares que le pueden permitir al periodista o al educador hacerse una idea de hasta qué punto es cierta la afirmación sorprendente de turno. Nunca lo hemos tenido más fácil para hacer bien nuestro trabajo.

Científicos, educadores y periodistas somos la clave en esta lucha, que no es sino una lucha contra la incultura y el aborregamiento de la ciudadanía en la sociedad de la información. De nosotros depende, en gran medida, que pare el avance de lo irracional. Y, para conseguirlo, además de lo apuntado, tenemos que trabajar juntos.

Referencias

[1] Feynman, Richard P. [1999]: Qué significa todo eso. Reflexiones de un científico-ciudadano. [The meaning of it all]. Trad. de Javier García Sanz. Editorial Crítica (Col. «Drakontos»). Barcelona. 149 páginas.

[2] Mencken, H.L. [1949]: Prontuario de la estupidez humana [A Mencken chrestomathy]. Prologado por Fernando Savater. Trad. de Eduardo Goligorsky. Ediciones Alcor (Col. «Campo de Agramante»). Barcelona 1992. 221 páginas.

[3] Daniels, Marc [Dir.] [1966]: «La colección de fieras» [«The menagerie»]. Star trek. Episodio 16. Paramount Pictures. Emitido en Estados Unidos el 17 y el 24 de noviembre. 103 minutos.

[4] Gardner, Martin [1992]: Extravagancias y tonterías [On the wild side]. Prologado por Vladimir de Semir. Trad. de Jordi Fibla. Ediciones Alcor (Col. «Campo de Agramante»). Barcelona 1993. 284 páginas.

[5] Grijelmo, Alex [1997]: El estilo del periodista. Editorial Taurus. Madrid. 600 páginas.

[6] Cierco, Juan [1999]: «Dos científicas israelíes confirman que el santo sudario procede de Jerusalén». Abc (Madrid). 18 de junio.

[7] ASNE [1999]: Examining our credibility: perspectives of the public and the press.

[8] Agencias [1999]: «Científicos americanos logran clonar el primer embrión humano». Diario 16. 18 de junio.

[9] Francescutti, R.; y Ariza, L.M. [1999]: «Clones de embriones humanos bajo secreto». La Razón (Madrid), 18 de junio.

Texto expuesto en el curso de extensión universitaria sobre Ciencia y pseudociencia en la sociedad del conocimiento, de la Universidad de Verano de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana; Gran Canaria), en julio de 1999.

Una versión revisada por el autor y traducida por Borja Marcos y Adela Torres se publicó en Paul Kurtz (Ed.) [2001]: Skeptical odysseys. Personal accounts by the world’s leading paranormal inquirers. Prologado por Paul Kurtz. Prometheus Books. Buffalo. 430 páginas.

Nota publicada en Magonia el 6 de agosto de 2003.