«Muere creador de serie científica Cosmos«. El 20 de diciembre de 1996, esas seis palabras aparecieron en la pantalla de mi ordenador como encabezamiento de un breve despacho de agencia, un texto de once líneas en el que se destacaba la faceta divulgadora de Carl Sagan. Mi primera reacción fue de resistencia a creer la noticia. Pero, como siempre, la realidad se acabó imponiendo: sucesivas notas de agencia confirmaron, a lo largo de aquella tarde, el fallecimiento del autor de Cosmos. Como muchos, aunque no tuve el placer de conocer personalmente a Sagan, le echo en falta desde entonces.

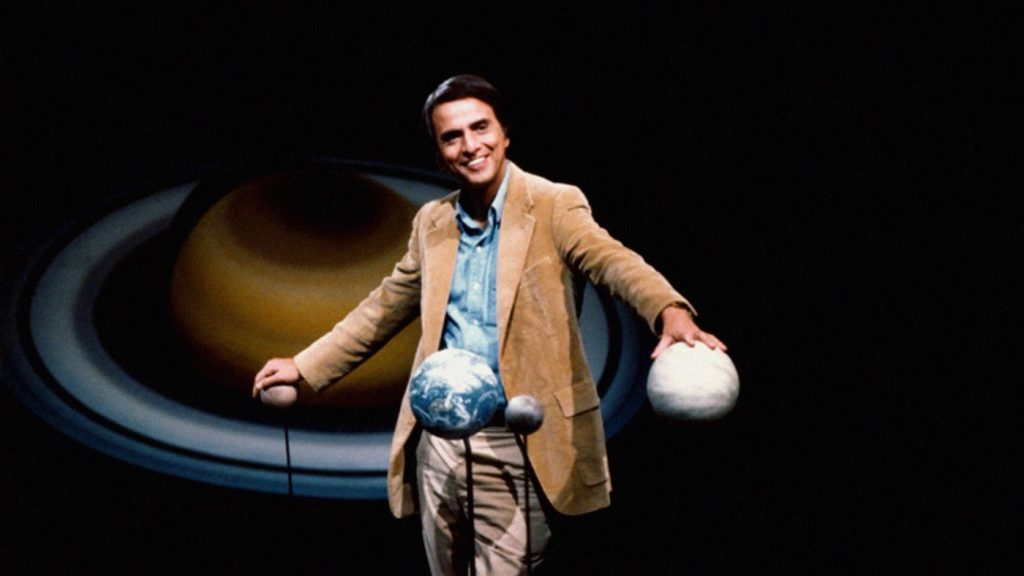

Han pasado ocho años desde que el cáncer acabó con la vida del científico que más ha hecho por acercar la ciencia al hombre de la calle, y su legado sigue tan vigente como cuando TVE emitió Cosmos por primera vez. Entonces adolescente, seguí la serie de principio a fin, la volví a ver cada vez que la repusieron y acabé comprándomela en vídeo. En los últimos veinte años, se han rodado numerosas series de divulgación científica, pero, si la memoria colectiva tiene una grabada a fuego, es la del sonriente astrofísico que montaba en bicicleta, caminaba por el interior de la biblioteca de Alejandría, recorría el Universo en una cuasi-todopoderosa nave espacial, y hablaba de lo divino y lo humano.

Cosmos fue un éxito de público en todos los países en los que se emitió, gracias a la capacidad de Sagan de transmitir su pasión por la ciencia, por el conocimiento, de una forma comprensible y atractiva. Lo hacía todo tan fácil que conseguía que hasta los que éramos de letras puras y duras nos sintiéramos partícipes de la aventura de la ciencia, y quisiéramos saber más. Todavía me acuerdo de cómo una profesora de Geografía de la Universidad de Deusto destacaba en las aulas el carácter pedagógico de Cosmos y nos la recomendaba ver. Si ella hubiera practicado con el ejemplo que nos ofrecía, sus clases no hubieran resultado tediosas e incomprensibles.

Pero Sagan fue mucho más que Cosmos, que, si algo provocó, fue que los libros del astrofísico se tradujesen al español con inusitada rapidez y que -supongo que gracias en parte al tirón de su imagen televisiva- se vendiesen como rosquillas, hasta el punto de que el basado en la serie llegó a aparecer en fascículos. Muchos de los que seguimos atónitos los trece episodios de la serie, acabamos leyendo otras obras del autor, desde la primera hasta su testamento vital, Miles de millones, en el que asoma el Sagan más comprometido. Porque Sagan divulgaba ciencia, pero también tomaba partido en cuestiones sociales que iban desde la superpoblación hasta la lucha contra fundamentalismos de todo tipo.

Contagió a mucha gente su entusiasmo por la búsqueda de inteligencia extraterrestre y por la exploración espacial, o su temor a que los demonios nucleares se liberaran, pero también hizo algo a lo que que no se ha dado la suficiente importancia: fue un firme opositor de quienes, en El cerebro de Broca, bautizó como fabricantes de paradojas. Sagan ya había mantenido duros enfrentamientos con los paladines de la anticiencia cuando, hace veintiocho años, se sumó a las filas de lo que era un tímido movimiento: el escepticismo organizado ante el progresivo avance de la pseudociencia. Junto a Isaac Asimov y Martin Gardner, entre otros, fue uno de los fundadores del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal (CSICOP), organización a la que apoyó siempre que se le necesitaba, según me confesó Paul Kurtz, el presidente del CSICOP, hace unos años.

Si se hicieron en vida dos críticas a Sagan, éstas fueron que simplificaba la ciencia en demasía y que todo lo que flotaba alrededor de él era negocio. Respecto a lo primero, ahora que tras su muerte todo el mundo alaba su trabajo en Cosmos, no está de más recordar que, en su época, algunos censuraron su manera de divulgar, que consideraban simplista en exceso. Sagan, por fortuna, nunca hizo caso a sus críticos y siguió acercando la ciencia a la población en general, consciente de que sólo una ciudadanía informada podía apoyar la investigación científica y orgulloso de su papel de intermediario.

Si simplificar algo para que la gente lo entienda no es malo, tampoco lo es ganar dinero con la divulgación. Sagan lo ganó y controlaba la publicación de sus artículos en otros países hasta el extremo de exigir ver antes las maquetas. Pero hacía excepciones. Así, por ejemplo, su militancia escéptica se anteponía al negocio no sólo cuando se trataba de apoyar el trabajo del CSICOP, sino también cuando se le pedía ayuda desde fuera de Estados Unidos. A mediados de los años 80, tuve oportunidad de comprobarlo. Pedí, sin mucha fe, el permiso para publicar, en la revista de los escépticos españoles, el artículo de Sagan que aparece en este número de Astronomía Digital. La respuesta del divulgador no se hizo esperar: nos autorizó, a cambio de recibir una copia de la revista para su archivo. Ése fue el Sagan que, además del de la televisión y los libros, conocí indirectamente, un hombre comprometido con sus principios que podía pedir el dinero que quisiera por sus trabajos, pero que, llegado el momento, no dudaba en respaldar iniciativas de las que no iba a sacar nada.

Carl Sagan hubiera cumplido hoy 70 años.

Publicado en el número 9 (20 de diciembre de 2000) de la revista Astronomía Digital y en Magonia el 9 de noviembre de 2004.